炊飯器を探し始めると、種類の多さに驚きます。特に「味の違い」と言われても、メーカーごとにアピールポイントが違っていて、どれが自分に合うのか見極めるのは大変です。

私は「粒立ちがしっかりしていて、噛みごたえのあるごはん」が好きなのですが、まさに理想の炊き上がりに出会えたのが、三菱の炊飯器でした。

ここでは、私が購入したミドルモデル「NJ-VP10G」を使って、白米はもちろん、バスマティライスや玄米まで、この炊飯器で実際に炊いた感想を炊飯設定による食感や味の違いまでまとめていきます。

自分好みの炊飯器で巡り合えるよう、参考になれば嬉しいです!

三菱炊飯器「NJ-VP10G」を選んだ理由

炊飯器選びで大切なのは、『価格、性能バランス、味の好み』の3つです!このポイントを元に私が選んだのが、三菱のミドルモデル「NJ-VP10G」でした。 ここでは、実際のごはんの炊き心地の前に、価格帯も幅広く種類がある中でなぜあえてこのモデルを選んだのかについてを簡単にみていきます。

「高すぎず、美味しい」ミドルモデルという選択

今回購入したのは三菱電機の炊飯器『NJ-VP10G』というモデルです。三菱の炊飯器のラインナップの中では、ちょうど真ん中くらいの価格帯にあたるので、いわゆるミドルクラスのモデルです。

最上位のプレミアムモデルは、機能が充実している分、やはり価格もそれなりにします。仕様や特徴を確認すればするほど欲しくなりましたが、初めて三菱の炊飯器を選ぶ私にとっては少し勇気が必要でした。

かといって、炊飯器は毎日食べるごはんを炊いてくれる大切な調理家電。だからこそ、炊き上がりの美味しさはできる限り妥協したくありません。そんなわがままな悩みを叶えてくれるバランスの良さで、この『NJ-VP10G』に落ち着いたのです。

結果としては、三菱の炊飯器は大正解。 このメーカーのものは初めて使ったのですが、想像していた以上に私好みのしゃっきり粒立ちの炊き上がりで、とても満足しています!これなら、いつか最上位モデルも試してみたいな、なんて思っているところです。

いつか一番いいモデルを買うぞ!とひそかに目標にしています。

「NJ-VP10G」ミドルモデルの実力は?

炊飯器は、メーカーごと、あるいはモデルごとに「売り」にしている機能が違っていて、それによって炊き上がりの食感や味わいが大きく変わってきます。どれが一番良い、というよりも、ご自身の好みに合うかどうかで選ぶのが、満足できる炊飯器選びのコツだと私は考えています。ざっくりとで良いので好みをイメージしておくと、選ぶときにスムーズかもしれません。

ちなみに、今回選んだ『NJ-VP10G』は、『備長炭 炭炊釜』というモデルです。 三菱の炊飯器の特徴のひとつに『可変超音波吸水』という技術があります。これは、炊飯前にお米に超音波振動を与えて、お米の芯までしっかりと水を吸わせる仕組み。これによって、お米のうまみをグッと引き出してくれるのです。

また、釜は『ダブル備長炭コート 熾火(おきび)』を採用しています。その上で、内釜を包み込む八重全面加熱で、『NJ-VP10G』は炊きムラを抑え、一粒一粒をしっかりと炊き上げてくれます。

今までの10年以上前に購入した炊飯器に比べると、粒立ちがかなりアップした印象です!

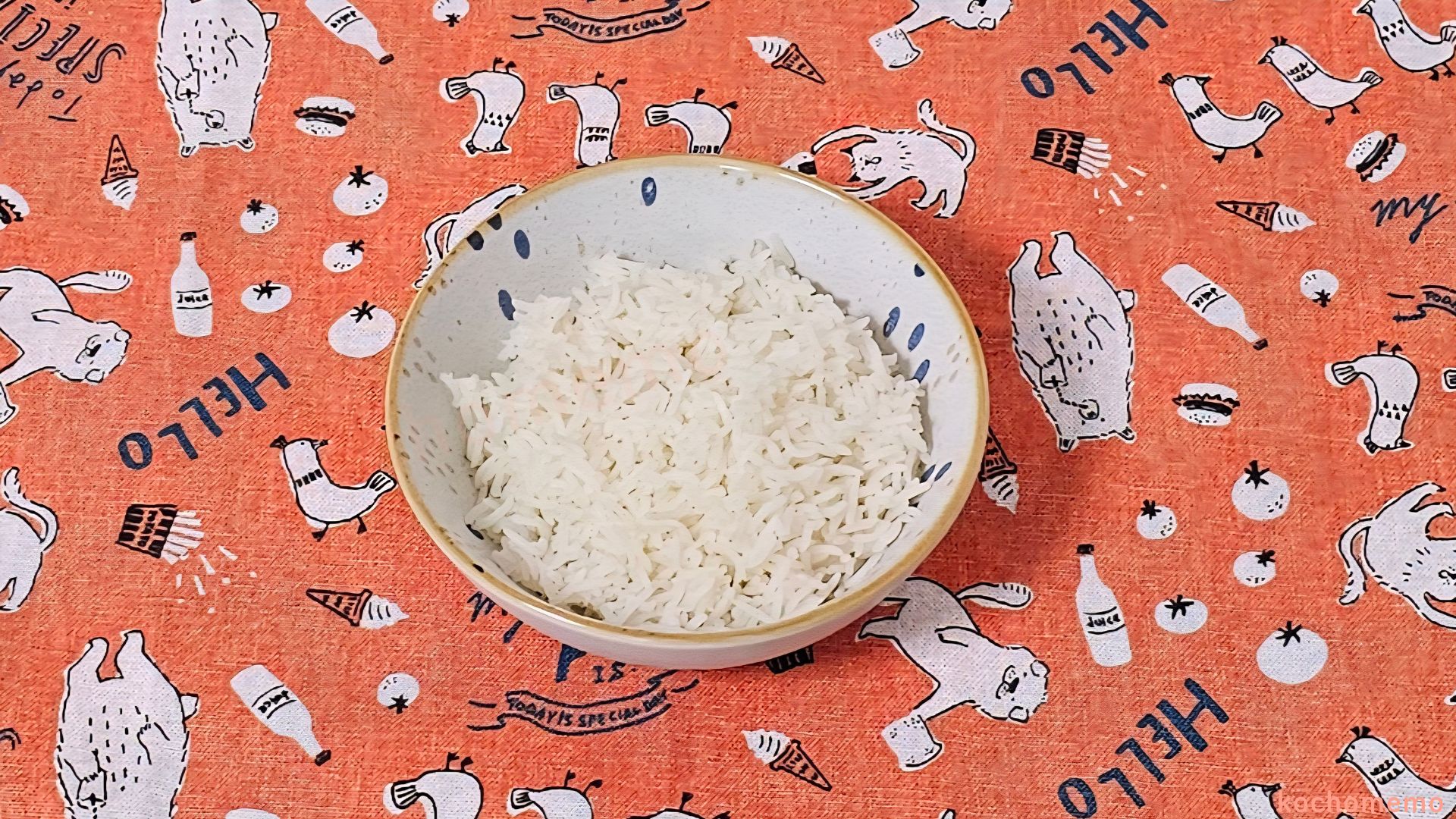

「白米」を実食!設定による味と食感の違い

三菱の炊飯器がアピールしている「粒立ち」。それが実際の「白米」でどれくらい感じられるのか、さっそく試してみます。ここでは、実際に白米(あきたこまち)を使って、「かため」設定と「普通」設定でどれくらい味や食感に違いが出るのかを実食して比べてみました。

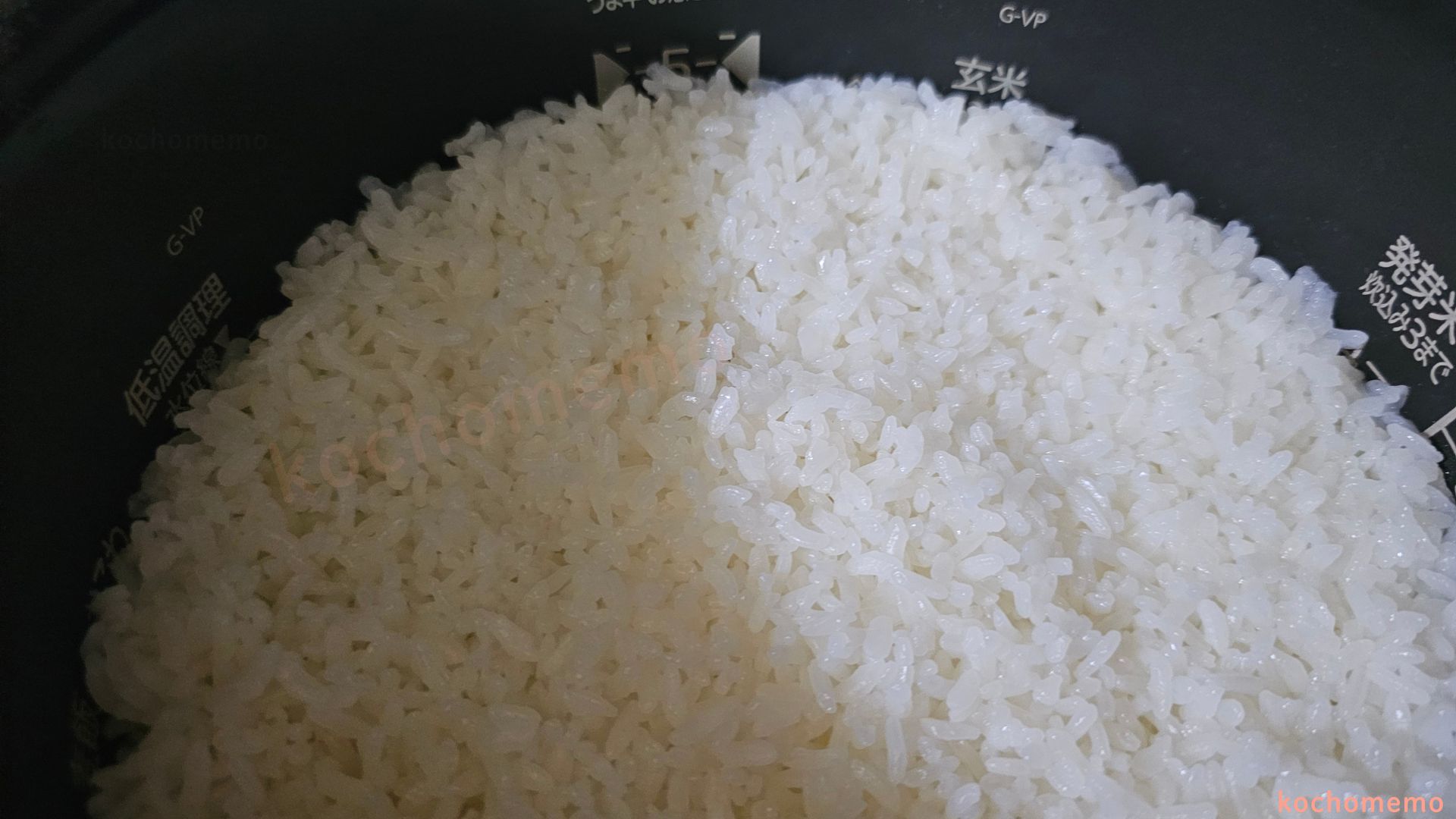

「かため」設定:感動の粒立ち!理想の食感

炊飯器の基本性能といえば、やはり「白米」の炊きあがりです。私は普段からしっかりしたご飯が好きなので、普段は『白米(かため)』設定で炊飯しています。

炊きあがりを見てすぐに感じたのは、三菱の炊飯器がアピールポイントにしている『粒立ち』の良さです。今まで使っていた炊飯器と比べても、お米の一粒一粒がシャキッと、はっきりと立っているのがわかります。

実際に食べてみると、これが見事に好みの食感でした。 ご飯の味もしっかりと感じられるし、何よりしっかりとした「かみごたえ」があるのです。この絶妙な粒感は、おにぎりにしたり、パラっと仕上げたいチャーハンなどに使ったりしても美味しく仕上がりそうだな、と感じました。

ちなみに『かため』といっても、カチカチに硬かったり、芯が残っていたりするわけでは全くなくて、お米の輪郭がはっきりしている、というイメージが近いかもしれません。

噛み応えのあるご飯が好きであれば、ぜひ一度試してみてほしい設定です。

「普通」設定との比較。好みの食感は?

普段は、その時の気分で、『白米(普通)』設定でも炊いています。「普通」で炊いてみると、『粒立ち』の良さは保ちつつ、食感が少し柔らかい印象に変わりました。「かため」のしっかりした食感も良いのですが、この「普通」のバランスもとても美味しくて、どちらが良い・悪いというよりも、本当に「好み」や「その日のおかず」で使い分けるのが良さそうです。

例えば、カレーや丼もの、お弁当には「かため」を選んで、和食や卵かけごはんのように、ご飯そのものの柔らかさも楽しみたい時には「普通」が合うかもしれませんね。

どちらの設定でも粒立ちの良さは健在でした!

バスマティライスと玄米も実食レビュー

この炊飯器には、お米の種類に合わせて炊き方を選べる機能が備わっています。せっかくなので、私のお気に入りである、少し特徴のあるお米も試してみました。ここでは、パラパラとした食感が魅力の「バスマティライス」と、スーパーでも気軽に買える人気の「玄米」を実際に炊くとどうなるのかについてみていきます。

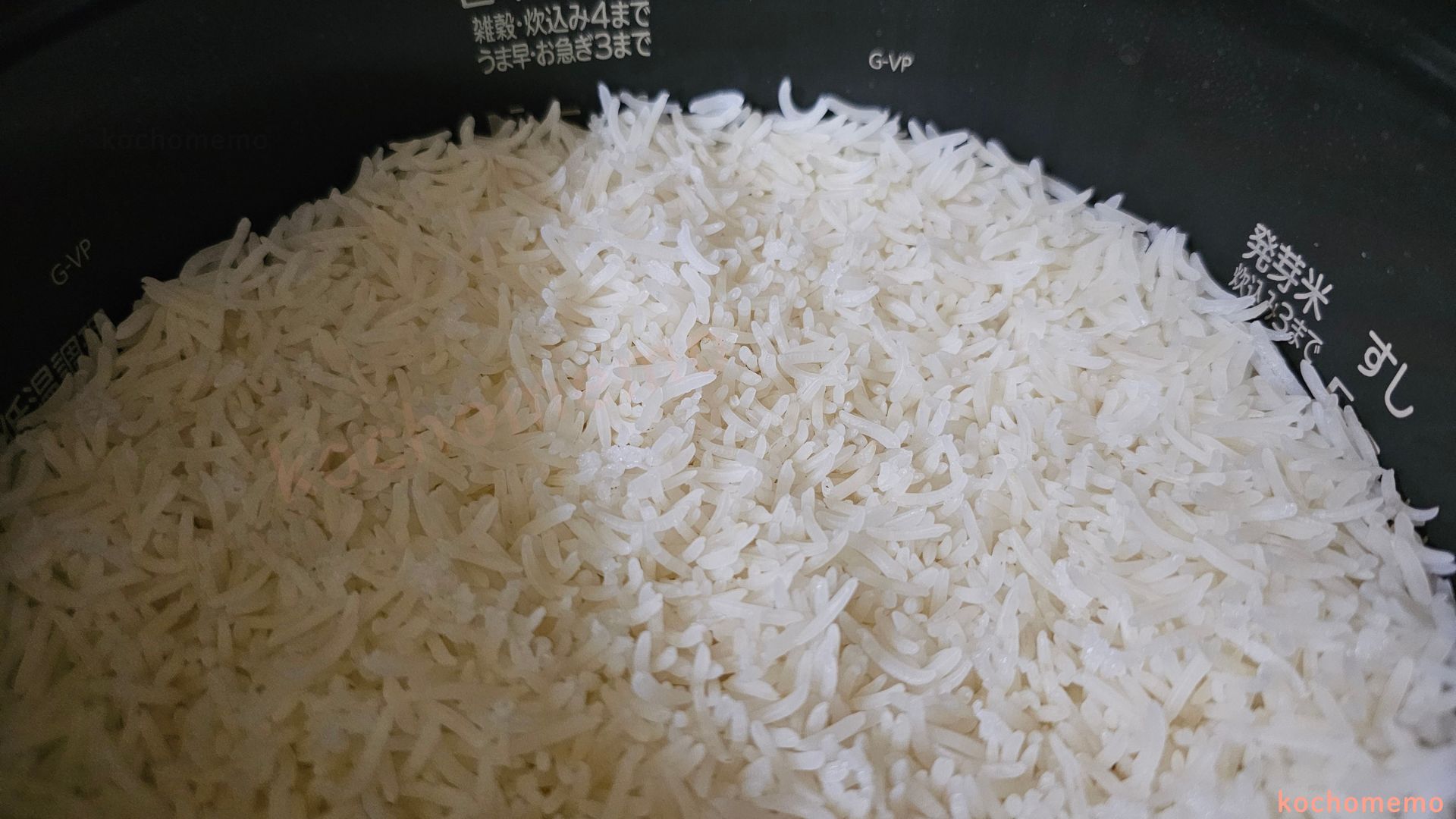

バスマティライス:「長粒米」モードの実力

バスマティライスとは、インド料理やカレーによく使われる、香りが良くてパラパラとした食感の細長いお米です。 有名なジャスミンライスも長粒米なので、似たようなイメージですね。

この炊飯器には、まさにそのための『長粒米』モードが搭載されているのが嬉しいポイントなのです 。今まで使用していた炊飯器にはなかったので、これは嬉しい進化です!

今回は『長粒米(普通)』モードで炊飯してみました。 炊き上がりを見てみると、見た目からもうパラパラ感が伝わってきます。

実際に食べてみても、一粒一粒がまさしく理想通りのバスマティライスに仕上がっていました 。お米が持つ長粒米らしさを、ここまでしっかり引き出してくれるのはかなり魅力的だと感じます。

もちろん、インドカレーなどと合わせるのは間違いない美味しさなのですが、私自身はこの炊き上がりがお気に入りすぎて、シンプルにそのまま食べてしまうことが多くなりました。時には、バスマティライスに納豆をかけて楽しんだりもしています。

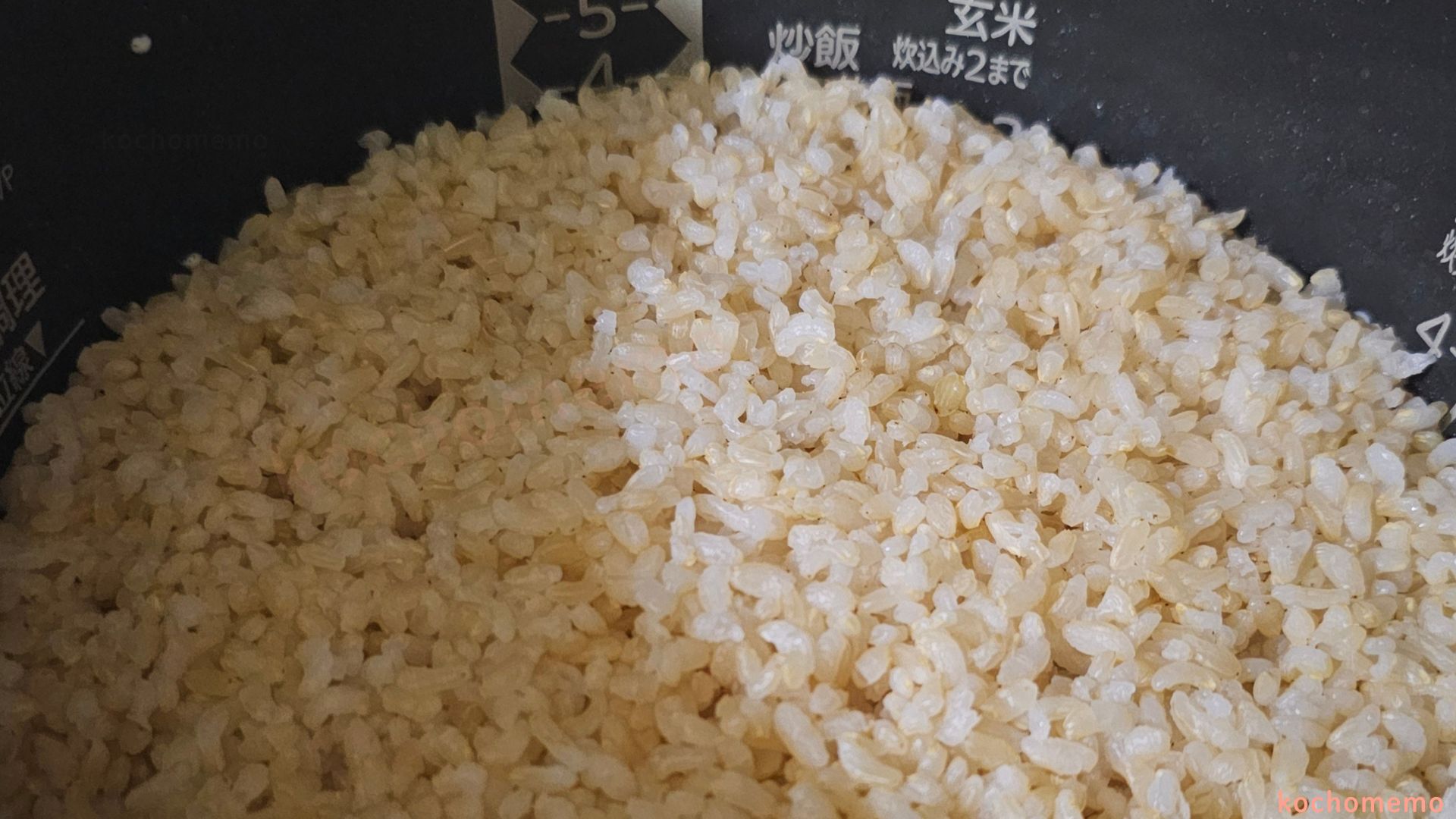

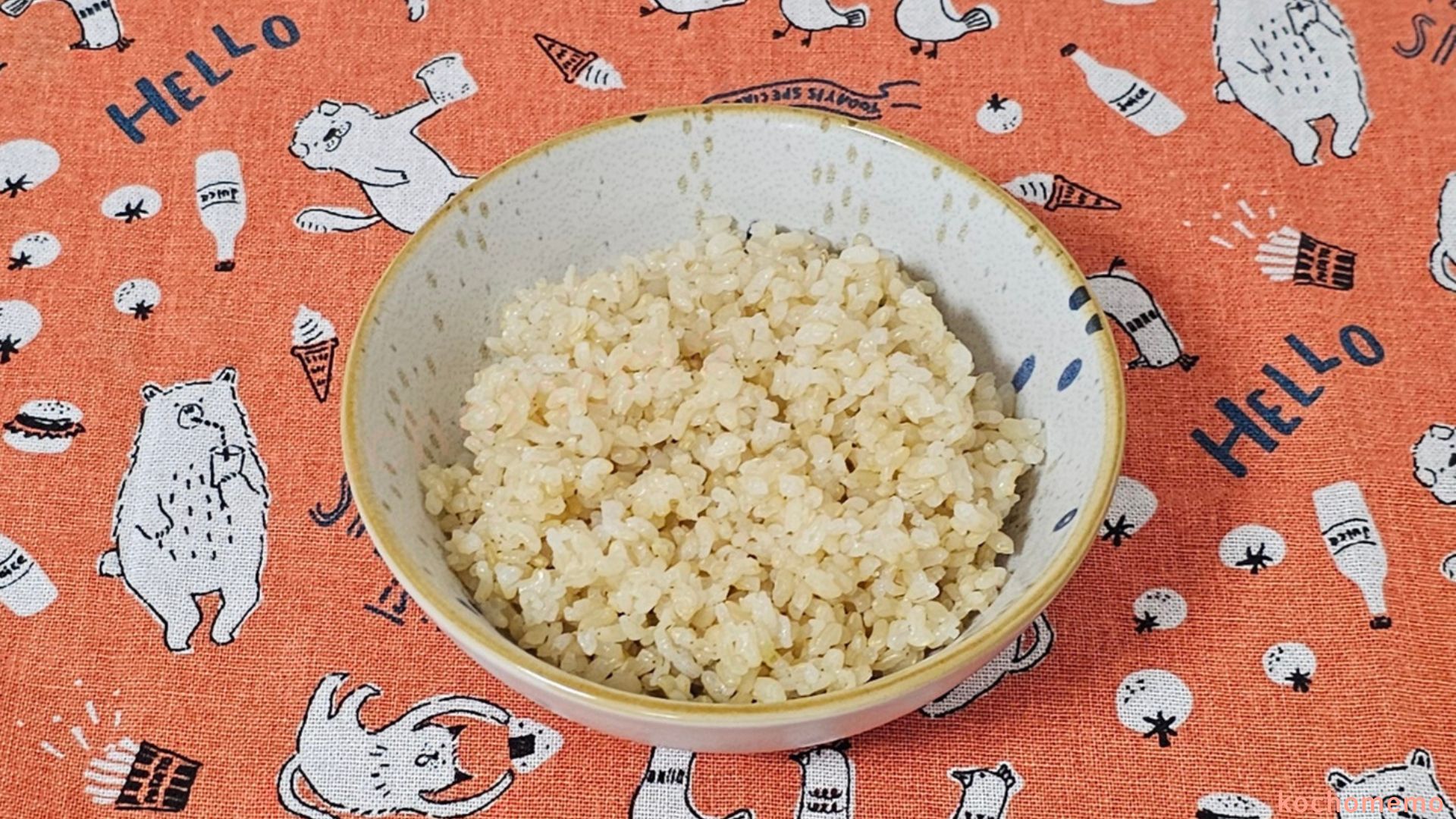

玄米:「かため」設定でプチプチ食感アップ

私は普段から、白米と同じ設定で炊けるタイプの玄米を愛用しています。そのため今回もそのタイプの玄米を炊いています。

玄米はもともと噛みごたえがあるので、普通モードでも十分好みの炊きあがりになるかも?と感じたので、『白米(普通)』モードと『白米(かため)』モードで炊き比べてみることにしました。

炊き上がりの見た目は、両モードで思ったほど大きな違いはありませんでした。でも、食べてみると食感がちゃんと違っていて、どちらも美味しく、甲乙つけがたい仕上がりに。これはもう、完全に好みの領域です。

どちらの設定でも、白米のときと同じように一粒一粒がしっかりしていて、ちゃんとお米が「粒立ち」しているのが分かります。もちろん、玄米らしい噛みごたえもばっちりです。特に『かため』設定にすると、玄米の粒が持つプチプチとした食感が際立つように感じました。

玄米の粒感を満喫できるので、とてもおすすめです!

炊飯器で味や食感が「違う」理由と選び方

炊飯器は、価格も機能もさまざまで、炊きあがりの味や食感も結構違います。なぜそんなに違いが出るのか、不思議に思うかもしれません。 ここでは、炊飯器の味や食感が変わる根本的な理由と、たくさんある選択肢の中から「自分好みのご飯」を見つけるための選び方のヒントについてみていきます。

メーカーごとに違う「美味しさ」のこだわり

炊飯器は、どれも同じようにお米を炊く機械に見えるかもしれませんが、実はメーカーごとに「どうすればご飯が一番美味しくなるか」というアプローチが違っています。

例えば、昔ながらの『かまど炊き』の炎の揺らぎを再現するために、IHヒーターの加熱制御をとことん突き詰めているメーカーもあれば、釜の『素材』にこだわって、土鍋や炭、鉄などを使ってじっくり熱を伝えることを得意とするメーカーもあります。

他にも、高い『圧力』をかけることでお米の芯まで火を通し、甘みや粘りをぐっと引き出すタイプや、逆に高温の『スチーム』でお米の表面をコーティングして、旨味と水分を中に閉じ込めるタイプなど、技術的な工夫は本当に様々です。

各社が「美味しいご飯」という同じゴールに向かっているのに、それぞれ得意な技術で競い合っています。だからこそ、「最新モデルだから良い」と考えるよりも、そのメーカーがどんな炊き上がりを目指していて、どんな技術を使っているのかを軽く知っておくだけでも、自分に合うものが見つけやすくなるかもしれません。

自分好みのご飯(炊飯器)を見つけるヒント

とはいえ、「技術の違いは分かっても、結局どれを選べばいいの?」と迷ってしまうのも当然です。ここで一番大切なのは、「どの炊飯器が高性能か」ではなく、「自分がどんなご飯を好きなのか」を先に考えてみることにあります。

| 好み | タイプA(例: もちもち系) | タイプB(例: しゃっきり系) |

|---|---|---|

| 食感 | 『もちもち』で粘りが強いのが好き | 『しゃっきり』と一粒一粒の粒立ちが良いのが好き |

| 味わい | お米の『甘み』がしっかりと感じられるのが好き | 比較的『あっさり・スッキリ』とした味わいが好き |

これ、意外と人によって好みがはっきり分かれるポイントだと思いませんか?

まずは、どちらのタイプのご飯を食べた時に「おいしい!」と感じるかを、ざっくりで良いのでイメージしてみるのがおすすめです。

私も、最初漠然と炊飯器を探し始めて種類の多さに途方に暮れたところから、自分の好みをしっかり考えました。改めて考えてみると、お米一粒一粒がしっかりしていて、噛むほどに甘みがじわっと出てくるようなご飯が好みなことに気づいて、そこから三菱電機の今回のモデル「NJ-VP10G」にたどり着いています。

もし「私もそういうご飯が好きかも?」と感じたら、三菱の炊飯器もチェックしてみると良いかもしれません。

自分の好みをはじめにしっかり考えるのが、途中で惑わされない秘訣です!

まとめ

- Q三菱の炊飯器「NJ-VP10G」の一番の特徴は?

- A

噛みごたえのある「粒立ち」の良さが抜群

独自の超音波吸水技術で、お米一粒一粒の輪郭がはっきり炊き上がります。しゃっきりした食感が好きな方には特におすすめです。

- Q白米以外のお米も美味しく炊けますか?

- A

長粒米や玄米もそれぞれの食感を引き出してくれる

専用の「長粒米」モードでは理想的なパラパラ感に、玄米は「かため」設定でプチプチ感が際立ちました!

- Q炊飯器選びで失敗しないコツはありますか?

- A

性能より先に「自分の好みの食感」を知っておくこと

メーカーごとに目指す炊き上がりは様々です。「もちもち系」か「しゃっきり系」か、好みを決めておくと迷いません。

炊飯器が変わると、毎日のごはんが本当に楽しくなります。機能や価格も大切なのですが、まずは自分がどんなご飯が好きかをイメージしてみてください。

お気に入りの炊飯器で、毎日美味しいごはんを楽しめますように!